Je vous présente ma démarche pour préparer et conduire mes séances d’Histoire au CM. C’est peut-être moins élaboré que ce que préconisent vos formateurs à l’INSPE mais, dans la vraie vie, c’est ce que j’applique au quotidien et dans la série « kit de survie », cette démarche vous permettra d’assurer des séances d’histoire tout à fait honorables et efficaces et surtout sans vous demander trop de prep.

Je me donne deux objectifs :

Objectif 1 : faire en sorte que les élèves aient retenu des choses à la fin de l’année.

Donc je préfère enseigner moins de choses, que les élèves auront retenues, plutôt que plein de choses qui seront oubliées aussitôt l’éval passée.

Objectif 2 : terminer le programme.

Je commence par démonter une idée reçue : non le programme n’est PAS infaisable. N’écoutez pas ceux qui ricaneront en disant que personne ne le fait, ce n’est pas vrai.

Le programme est tout à fait faisable à deux conditions :

Condition 1

Ne pas vouloir trop en faire sur chaque chapitre. Suivre les programmes et pas les manuels ni les fiches que l’on trouve sur internet. Les programmes, rien que les programmes… avec les ressources d’accompagnement d’Eduscol. En illustration, je vous mets une capture des ressources d’accompagnement sur Napoléon :

Vous avez remarqué ? Ils ne parlent ni de date de naissance, ni d’enfance, ni de sa formation, ni de son mariage, ni du Consulat, ni d’Austerlitz, ni de Waterloo, ni de retraite de Russie, ni d’exil à Ste Hélène… Ce n’est PAS au programme ! Ils le reverront au collège. Il vaut bien mieux enseigner peu de choses qui seront retenues plutôt que de les bombarder d’informations.

Napoléon se traite très bien en deux séances : une sur le coup d’état, le sacre et la politique de conquête de Napoléon, une sur le code civil et l’héritage de Napoléon.

Condition 2 : Ne pas faire en primaire des séances de secondaire

On ne fait pas des séances de collégiens ou de lycéens à des écoliers. Vos élèves ont entre 8 et 11 ans. C’est leur premier contact avec l’Histoire. Pensez « culture » plus que « technique ». Même à l’INSPE ils oublient parfois ça. Vous avez parfois des formateurs qui forment des PE comme ils forment les profs d’Histoire du secondaire. N’oubliez pas que vos élèves ont 9 ans, et que tous n’ont pas encore les idées très claires sur le positionnement relatif des dinosaures et de leur mamie, sur la frise chronologique. Dans ce contexte, chercher à leur faire mémoriser les dates du Directoire, du Consulat et de l’Empire est un peu ridicule.

La programmation annuelle

C’est indispensable et incontournable : en début d’année, il faut préparer votre programmation annuelle. Pour cela :

Avec votre calendrier

Pensez à demander au directeur, ou au maitre que vous complétez, quel est le rythme de remise des bulletins. Cela vous donnera des dates limites d’évaluation qui pourront vous servir pour « découper » vos séquences.

Compter les semaines. Pensez à compter environ 6 évaluations par an que vous disperserez régulièrement dans l’année (2 par trimestre ou 3 par semestre). Neutralisez aussi 3 ou 4 semaines de la période 5 (parce que vous devrez terminer votre programme vers la mi-juin pour faire les bulletins et que P5 il y a toujours des tas de ponts, fêtes, sorties, qui malmènent les programmations.) Au bout du compte vous vous retrouvez avec environ 24 ou 25 séances à prévoir sur l’année.

Décider des titres de vos 25 séances

Il vous reste donc à écrire les titres de vos 25 séances, et ce, avant de commencer l’année. Pour cela : équipez-vous des programmes et des documents d’accompagnement.

C’est vraiment important de faire ce travail de planification, et de s’astreindre à d’y tenir. Cela vous donnera une idée du temps à passer sur chaque chapitre.

Comment se déroule une séance ?

Mon déroulement type c’est :

QUESTION

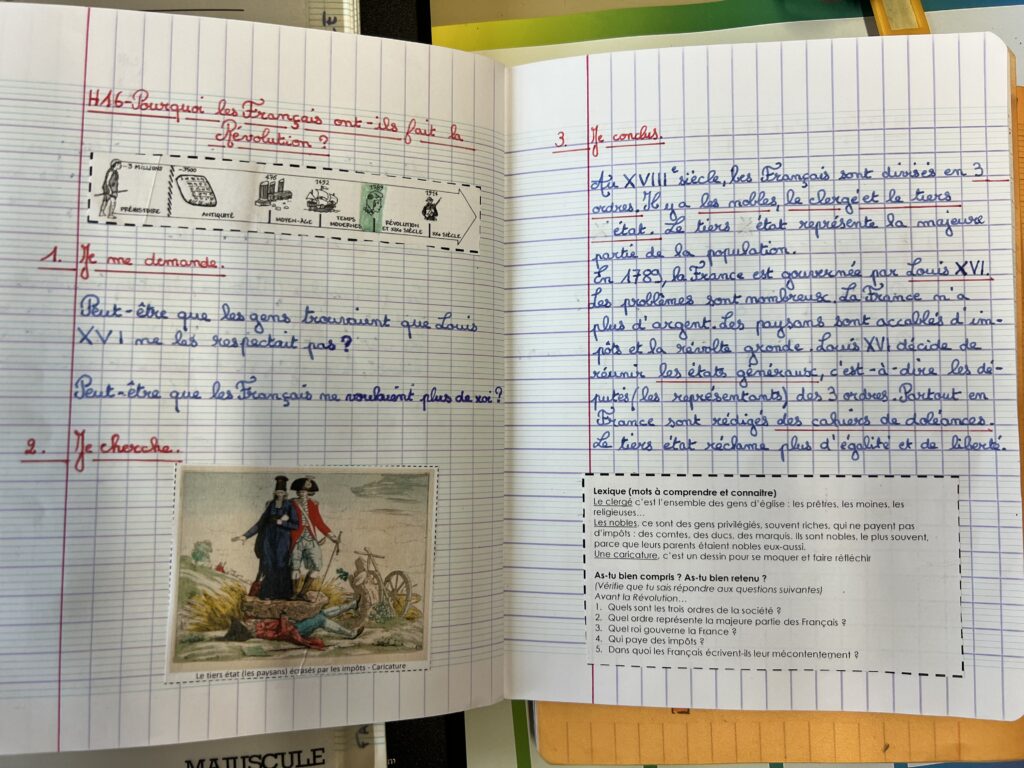

Je trouve que c’est idéal que le titre de chaque séance soit formulé sous forme de question. Par exemple :

Qu’est-ce que la découverte du feu a changé dans la vie des hommes ?

Pourquoi Jules César voulait-il envahir la Gaule ?

Comment les gens du Moyen-Âge se défendaient-ils ?

Pourquoi les Français ont-ils voulu faire la Révolution ?

Pourquoi la guerre est-elle revenue si vite après la 1ère Guerre Mondiale ?

Les séances sont plus faciles à concevoir ensuite et mes élèves sont plus actifs pendant la séance. Les questions ne sont, cependant, pas toujours évidentes à formuler… Faites au mieux sans vous mettre trop de pression.

Je pose la question du jour à la classe (si vous n’avez pas le temps de faire une belle fiche de prep, notez-vous au moins cette question, ou ces questions + la trace écrite).

CONCEPTIONS INITIALES

Les élèves me répondent sans regarder les documents, juste en « imaginant » des réponses qui leur semblent plausibles, en utilisant leurs connaissances et leur imagination. Parfois, je raconte dès le début, avant même leurs hypothèses, pour leur donner des éléments de contexte, pour qu’ils comprennent mieux la question. Puis je laisse les élèves proposer leurs hypothèses. Je les accepte toutes, même les plus « anachroniques ».

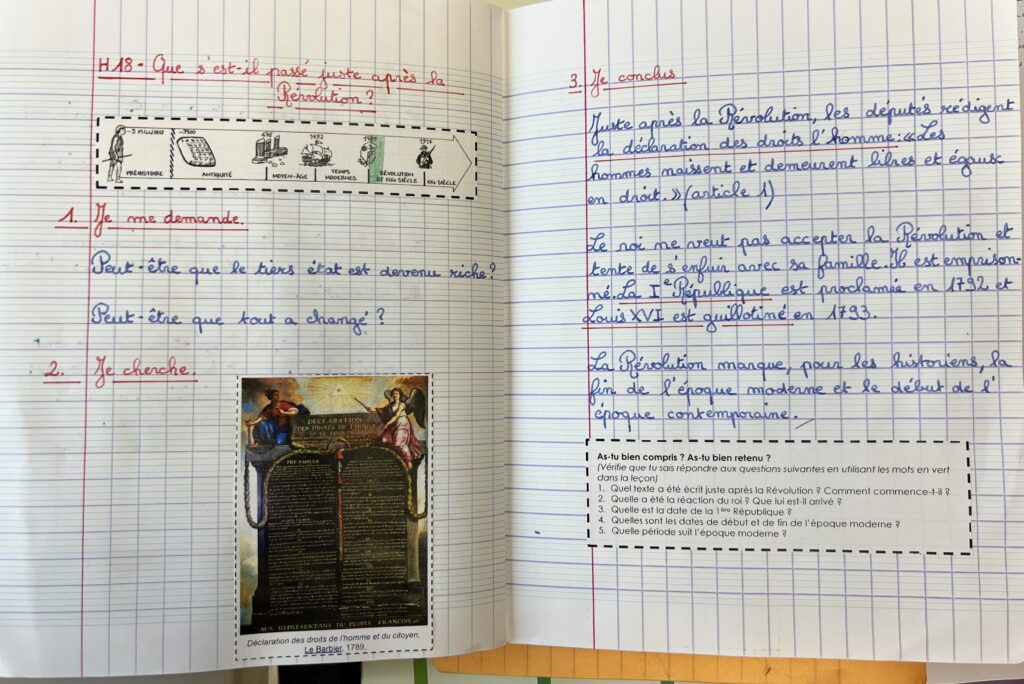

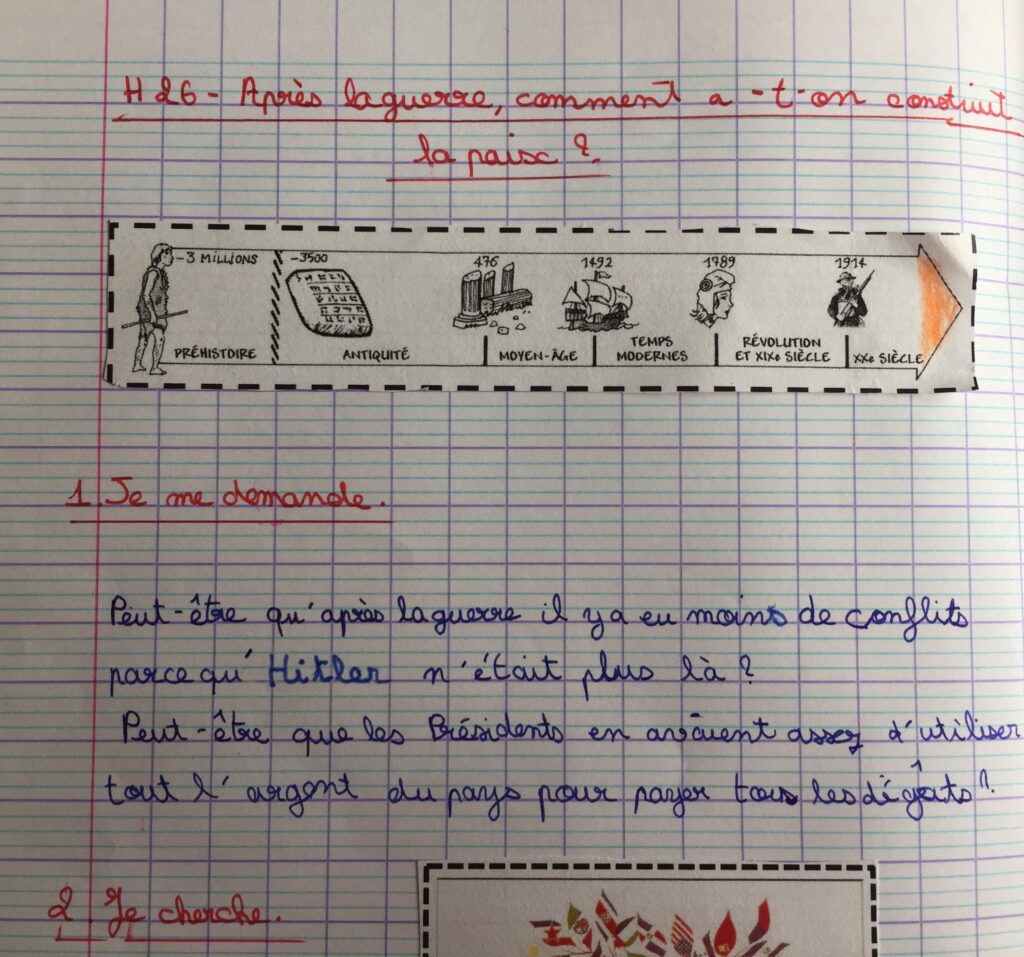

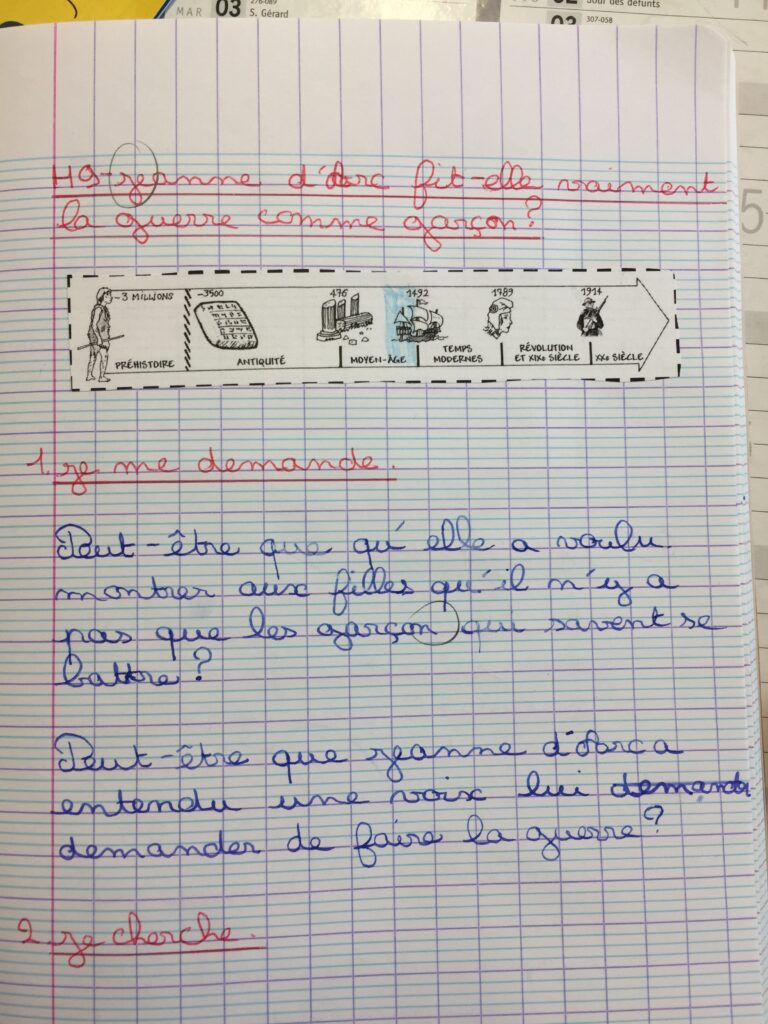

Dans ma classe, les élèves écrivent « Je me demande », me soumettent toutes leurs hypothèses que j’écris au tableau, et ils choisissent leurs 2 ou 3 hypothèses préférées, qu’ils recopient sur leur cahier.

JE RACONTE

Difficile de se passer d’un minimum d’apport théorique avant d’aborder l’étude des docs. Alors je « raconte » l’histoire. Pendant ce temps, les élèves ne font rien d’autre que d’écouter (ils adorent ce moment). Je replace la question dans son contexte, rends tout cela un peu vivant, utilise du vocabulaire précis, soigne ma syntaxe et place les élèves en posture de chercheurs pour qu’ils aient envie de connaitre la réponse à la question du début.

ÉTUDE DES DOCS

Je projette un ou plusieurs documents successifs qui permettent de répondre à la question de départ (les docs peuvent aussi être distribués (photocopies), ou découverts sur le manuel si vous avez la chance d’en avoir un). Je résiste à l’envie d’étudier plein de documents. Je montre plusieurs photos et les décris rapidement, mais n’étudie « en profondeur » qu’un ou deux documents par séance. En groupe classe, on décrit donc rapidement le(s) document(s) que l’on étudie (Qu’est-ce que c’est comme type de document ? Que représente-t-il ? De quand date-t-il ? Qui l’a écrit, peint…?). On peut s’accorder le temps de les admirer. Puis on découvre quelques réponses à la question initiale.

Remarque : Je sais qu’à l’ESPE on nous demandait beaucoup de faire travailler les élèves en groupe, sur ces documents. De mon côté, je suis moins emballée par ce dispositif de groupe. D’abord cela prend un temps fou, et, surtout, je ne suis pas sure que les élèves en tirent beaucoup de bénéfices. Beaucoup perdent de vue la question initiale. Peu ont le bagage (culturel, linguistique…) pour tirer pleinement partie d’un travail en petit groupe, à mon avis. En tous cas, je vous assure que la découverte et l’analyse de document se fait très bien en collectif aussi. On guide un peu plus les élèves, on met en lumière ce qui doit l’être, on raconte l’Histoire, on les conduit en douceur vers le collège où, j’imagine, il auront la maturité nécessaire pour être un peu plus autonomes sur l’analyse des documents.

SYNTHÈSE

Oralement, on met en commun la/les réponse(s). Là encore, j’en profite pour raconter, conter l’Histoire. Il ne faut pas imaginer que tout aura pu être découvert dans le fameux document que vous aurez étudié. À vous donc de combler les vides et de raconter, raconter, raconter. Les élèves vont écouter l’Histoire comme une histoire. Grâce à vous, ils feront des liens, ils s’imagineront les scènes, et les situations. Ils anticiperont la suite. Ils percevront un peu mieux que l’Histoire a été vécue, qu’elle n’a pas toujours été dans des livres.

Pour la trace écrite, les profs d’INSPE conseillent de la rédiger ensemble. Si on a le temps, c’est vrai que c’est idéal, parce que les élèves apprennent à rédiger et s’approprient vraiment la leçon. Maintenant, dans la vraie vie, c’est compliqué à faire au quotidien, et cela prend beaucoup de temps. Bref, à vous de voir…

COPIE DE LA TRACE ÉCRITE

Je m’impose une trace écrite chaque semaine, à la fin de chaque séance d’histoire. Cela me force à alléger mes contenus. Ainsi mes élèves apprennent peu de choses, mais plus souvent, et cela donne du rythme à mes séances.

Et, oui, on copie la trace écrite. Au cycle III, je trouve que c’est incontournable de faire copier les élèves (donc pas de traces écrites photocopiées). Petit à petit, les élèves doivent apprendre à copier de plus en plus vite et de mieux en mieux et cela passe forcément par beaucoup de copie quotidienne (sauf en cas de PAP, auquel cas on peu aménager, donner la leçon déjà photocopiée… ) Mieux vaut éviter les traces écrites à trous qui sont, au final, peu lisibles.

Ça y est, la séance est finie. J’ai bien dit la séance, soit l’heure de classe. Les étapes 1 à 6 doivent bien tenir en une heure. Si vous vous autorisez les débordements, votre programmation va exploser, et, surtout, les séances auront beaucoup moins de rythme.

Comment préparer une séance en 15 minutes ?

Imaginons que la séance soit demain. Vous avez 15 minutes pour préparer votre séance. Comment vous y prendre ?

- Lisez les ressources d’accompagnement sur Eduscol qui correspondent à votre chapitre. Ce n’est jamais long. Cela rafraichira vos connaissances et vous guidera sur les contenus à enseigner.

- Reprenez le titre de la séance, les programmes et ressources d’accompagnement, et rédigez la trace écrite de la séance. C’est ce que vos élèves devront apprendre. Faites court. 4-5 lignes manuscrites au CE2, jusqu’à 10-15 au CM2, jamais plus (attention, si vous tapez vos traces écrites : 4-5 lignes manuscrites correspondent à 2-3 lignes dactylographiées : il faut vraiment faire 2-3 phrases de synthèse, et c’est tout.)

Une règle d’or ? Une seule date par personnage ou évènement étudié. Mais cette date, elle devra être sue, et revue, toute l’année, et pas seulement le jour de l’évaluation. Pas question d’archiver le chapitre en fond de classe après l’évaluation ! - Cherchez le ou les 2-3 documents que vous découvrirez en classe. Photos, petite vidéo d’archives. Préparez votre document à projeter ou à distribuer. Et voilà.

Foire aux questions

Je n’arrive pas à faire tenir tout cela en une heure…

Pourtant, c’est faisable, du CE2 eu CM2. Si ça ne tient pas, il faut réduire : (1) reprendre les IO pour vérifier qu’on ne va pas plus loin que ce que préconise le programme, (2) reprendre la trace écrite pour la raccourcir, (3) ne pas étudier plus d’un ou deux documents par séance et (4) ne pas faire durer trop longtemps le travail d’analyse des documents.

Faut-il corriger les cahiers des élèves avant qu’ils apprennent leur leçon ?

Oui, c’est indispensable. On peut corriger en passant dans les rangs, faire venir les élèves au bureau avec leur cahier au fur et à mesure qu’ils ont fini de copier, et ne garder à corriger le soir que les cahiers des élèves les plus lents.

Comment faire pour qu’ils copient correctement ?

Autrefois, j’utilisais la carte de « Champion de copie« . Depuis quelques années, j’ai trouvé encore mieux, surtout au CM2 : le contrat c’est que celui qui copie sa leçon sans erreur peut devenir mon « assistant de correction ». Ça les motive de ouf 😋. Ils m’apportent leur cahier, et si le paragraphe est bien copié, ils m’aident à corriger les cahiers des suivants. C’est gagnant-gagnant-gagnant. Ils sont surmotivés mais je suis hyper exigeante. Tout compte : les accents, les points à la fin des phrases… Et ça fonctionne. Sur certaines leçons, j’ai 50% des cahiers sans aucune erreur, au CM2. À mes yeux, c’est beaucoup !

Ils n’apprennent pas bien leurs leçons, comment faire ?

- En fin de séquence, je leur donne une petite « fiche » dont le titre est : « As-tu bien compris, as-tu bien retenu ? », et dans cette fiche je mets ce que je vais leur demander à l’éval : savoir par cœur ceci, savoir expliquer cela avec tes mots, savoir faire ceci, savoir écrire ces mots sans erreurs etc… Je le fais en histoire, mais aussi en géo et en sciences.

- Je fais apprendre la leçon au fur et à mesure, et pas seulement en fin de séquence.

- J’interroge un élève avant chaque séance pour vérifier que les leçons sont apprises. Cette interro orale est « notée » (par un point vert, orange, ou rouge sur une feuille collée à la fin du cahier de liaison).

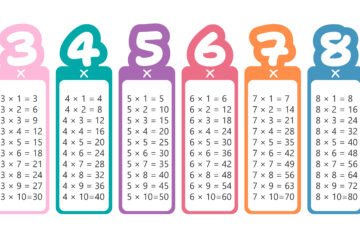

- J’utilise les ceintures d’Histoire pour leur faire apprendre et réviser les grandes dates des IO toute l’année.

- J’utilise le cahier des incollables pour qu’ils révisent toute l’année les connaissances les plus importantes.

Tes élèves ont des petits cahiers ?

Oui, depuis que j’ai des CM1-CM2 (10 ans), ils n’ont aucun grand cahier. Là encore, ils n’ont que 9 ans… les grands cahiers ne sont pas à leur échelle. J’ai tout expliqué là (genèse de la décision, avantages) et ne reviendrais pour rien au monde aux grands cahiers !

0 commentaire